■城名

上の山城(かみのやまじょう)

■所在地

相模原市緑区寸沢嵐

■見ごたえ

★

■築城者

不明

■城分類

山城

■遺構

土塁,曲輪,堀切,竪堀

■歴史(ChatGPTより)

相模原市緑区寸沢嵐に位置する上の山城(かみのやまじょう)は、戦国時代に築かれたと考えられている小規模山城である。道志川が刻む谷間の山腹に築かれたこの城は、北条氏が支配した津久井郡北部の最前線を担う監視・防衛拠点として重要な役割を果たした。現在の寸沢嵐地区は、相模と甲斐の境界が近く、戦国期にはその地理的特性から両勢力がしばしばにらみ合う国境地帯となっていた。上の山城はまさにその最前線にあり、北条氏が甲斐の武田氏に備えるために築いた砦の一つであったとみられている。

城の立地は道志川を見下ろす尾根の先端で、天然の要害となる急斜面に囲まれている。山頂部には主郭とみられる平坦地があり、その下には数段の腰曲輪が続くという、典型的な中世山城の構造を備えていた。現在でもわずかに切岸状の斜面や段状地形が確認でき、当時の縄張りを想像させる。規模としては主郭が20〜30メートルほど、小規模ながらも詰城として十分な機能を持ち、緊急時には周辺の土豪や在地武士が籠城するための拠点となった。

寸沢嵐周辺には小松城や青野原の城山、津久井城などの小規模な砦群が存在し、上の山城もその一角を成していた。これらは北条氏が津久井城を中心に形成した防衛ネットワークであり、特に国境に近い地域では、物見台や狼煙台としての役割が重視されていた。上の山城が配置されている尾根筋は見晴らしが良く、山梨方面の青根・牧野・道志の各地域を視野に収めることができる。こうした地勢は、甲斐側の動きを監視する上で極めて有利であり、上の山城が築かれた理由を如実に示している。

戦国後期になると、武田氏と北条氏は三増峠の戦い(1569年)などで激突し、この周辺はより重要な軍事境界となった。津久井周辺には北条方の諸砦が増強され、上の山城もこの防衛網の一部として機能していたと考えられる。城の規模は大きくないが、地域に密着した小規模砦としては実戦的な構造を備えており、山城密度の高い津久井郡においては欠かせない末端拠点であった。

しかし天正18年(1590)、豊臣秀吉による小田原攻めで後北条氏が滅亡すると、上の山城はその軍事的役割を失う。江戸時代には廃城となり、山林の一部として自然に戻っていった。現在では遺構はほとんど森林に埋もれ、城としての形をとどめている部分は限られるものの、主郭跡や腰曲輪の名残を読み取ることができる。寸沢嵐の山間に静かに佇む上の山城は、相模と甲斐の境界で繰り広げられた戦国の緊張を物語る、貴重な歴史遺産である。

■場所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

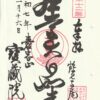

■城巡り記録

2025年11月11日

津久井城の近くのお城。

武田と北条の境に位置するため、本当の戦城だったのでしょう。

楽しみに行ってみたら、倒木のため通行止め。

残念。

さすがに無理に入るほどの危険は冒せず、階段手前で引き返しました。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング