■城名

阿伎留城(あきるじょう)

■別名

-

■所在地

東京都あきる野市三内190

■見ごたえ

★★

■築城年

鎌倉時代

■築城者

三宮綱遠

■城分類

山城

■遺構

郭・土塁

■歴史

阿伎留城(あきるじょう)は、現在の東京都あきる野市五日市地域に存在した中世の山城である。多摩川と秋川の合流地点にほど近い丘陵地に築かれ、標高は約230メートル。山の尾根や谷を巧みに利用した構造を持ち、地域の自然地形を活かした防御性の高い城であった。築城時期は明確には分かっていないが、南北朝時代から室町時代にかけての築城と推定されており、武蔵七党の一つである西党に属する地元豪族・秋川氏や五日市氏によって築かれたと伝わる。

阿伎留城の位置は、関東内陸部と奥多摩をつなぐ交通の要衝にあり、古くから武蔵国西部を押さえるための戦略的拠点とされていた。特に戦国時代には、小田原を拠点とする後北条氏が勢力を拡大するなかで、阿伎留城は北条氏の西方防衛網の一角として重要視されるようになる。北条氏康以降、家臣や与力が城代として派遣され、近隣の山城や館と連携しながら防衛体制が整えられたと考えられている。

構造面では、阿伎留城は尾根上に複数の郭(曲輪)を直線状に配置した連郭式の山城で、本丸と推定される主郭を中心に、南北に広がる二の丸・三の丸に相当する曲輪が尾根伝いに築かれていた。土塁や空堀、切岸などの遺構が今も残されており、特に南側の尾根には竪堀や横堀が施されていて、外敵の侵入を阻む工夫が随所に見られる。また、尾根上からは多摩川と秋川の流域が一望でき、見張り台としての機能も十分に備えていた。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が始まると、阿伎留城もその戦乱に巻き込まれる。この年、前田利家・上杉景勝を主力とする豊臣軍が関東各地に進軍し、北条方の支城を次々に制圧していった。阿伎留城は戦わずして開城したとされており、その後まもなく廃城となった。城の機能は終わりを告げ、関東が徳川家康の支配下に入ると、周辺の支配体制も大きく変化していくことになる。

近世以降、阿伎留城の遺構は山林の中に埋もれていったが、地元では「城山」と呼ばれて親しまれていた。現在では城跡の一部が「城山公園」として整備され、登山道や説明板が設けられている。また、土塁や空堀の痕跡も比較的良好に残っており、東京都西部に残る戦国山城の貴重な例として歴史ファンの関心を集めている。ふもとには阿伎留神社や郷土資料館があり、当時の地域文化や武蔵国の歴史を今に伝えている。

阿伎留城は、関東における戦国時代の勢力図や、地元豪族の動向を知るうえでも貴重な存在であり、その静かな山林の中に、中世の緊張感と戦国の記憶を静かに宿している城といえるだろう。

■場所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■城巡り記録

2025年7月27日

阿伎留城へ行ってきました。

グーグルマップだとよく分からなかったのですが、正規ルートは三内神社から登るようです。

ただ、お寺巡りで秋川街道を走って下っていたので別ルートからは行ってみました。

別ルートは老人ホーム「金木星の郷」の横の道。

なんとなく行けそうなんですけど、自信は無し。

階段を下りて進んでみると林道としてしっかり整備されていました。

ただし、この林道を上って行けばちゃんと行けるのか、それとも横を通るだけで行けないのか分かりません。

ドキドキ感が溜まらないですね。

もちろん周りには誰もいません。

しばらく登ってみるとちゃんと標識がありました。

細い山道を登るとちゃんと三内神社に行けるみたいです。

安心しました。

しかし、そのすぐ先にクマ出没の案内が。

この付近でツキノワグマが出没したようです。

確かに出そう。怖いですね。

スマホで音楽を最大音量にしてかけながら登りました。

木の根が階段になったなかなかの山道です。

少し先に行くとしっかりとした道になっていて安心しました。

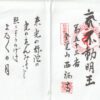

無事到着です。

この神社の場所が本丸だったのだと言われています。

眺める景色は非常に良いです。

帰りは正規ルートの三内神社・御嶽神社に向かいます。

古い石の階段が非常に良い感じです。

こちらは整備されていて歩きやすいです。

無事降りてくることが出来ました。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング