2025年11月16日

●紹介文(ChatGPTより)

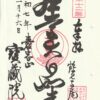

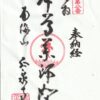

横浜市鶴見区にある「子生山 植本院 東福寺」は、真言宗智山派に属する古刹であり、子授け・安産・子育ての祈願寺として古くから名高い寺院である。創建は平安時代後期の寛治年間(1087~1094年)と伝わり、醍醐三宝院の勝覚僧正によって開かれたとされる。山号の「子生山(こいけさん)」は、堀河天皇が当地の観音堂に祈願した際に男子が誕生したという伝承に基づき、後に生まれた鳥羽天皇の誕生にちなむものとされている。この皇子誕生の逸話は東福寺の信仰を大きく高め、子授け観音として広く知られる契機となった。

中世には武蔵の有力武将・稲毛重成をはじめ、武家の祈願所としても利用され、庶民にも子育て観音として親しまれた。江戸時代に入ると「子生観音」の名は関東一円にまで広まり、安産や子育てを願う参拝者が絶えなかった。門前では「こそだて饅頭」と呼ばれる名物も売られた記録が残っており、寺を中心に門前町の賑わいが生まれていたことがうかがえる。

寺院は複数の巡礼札所を兼ねており、東海三十三観音の第14番、玉川八十八ヶ所第10番、東国八十八ヵ所第14番、武相不動尊第20番と、巡礼者にとっても重要な拠点となっている。また鶴見七福神の一寺にも選ばれ、境内には毘沙門天が祀られている。武神としてのご利益を持つ毘沙門天は、厄除け・勝運・福徳をもたらすとされ、新年の七福神巡りでは特に多くの参拝者が足を運ぶ。

境内には、子育て観音(如意輪観音)に加えて「疣取り地蔵」や写経塔があり、昔ながらの民間信仰も受け継がれている。仁王門には力強い仁王像が立ち、寺の歴史と格式を感じさせる。近年も地域住民の祈りの場として親しまれ、季節の行事や護摩供などの法要が続けられている。千年近い歴史を持つ東福寺は、鶴見における信仰と文化を象徴する存在であり、今なお子授けと家内安全の願いを託す参拝者が後を絶たない寺院である。

●参拝記

宝蔵院の次に伺ったお寺。

坂を下りていくとありました。

立派な山門が印象的です。

子育観世音様は赤ちゃんを抱いた像でした。

子育ての悩みに良さそうですね。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング