2025年11月2日

●紹介文(ChatGPTより)

光明山遍照院金剛寺(こうみょうざん・へんじょういん・こんごうじ)は、神奈川県横浜市鶴見区市場下町にある真言宗智山派の古刹である。旧東海道に近い住宅街の一角に静かに佇み、山号を光明山、院号を遍照院と称し、本尊には密教の中心仏である大日如来を安置している。寺伝によれば、嵯峨天皇の御代(九世紀初頭)に尊慶法印によって草創されたとされ、千二百年近い歴史を有する古寺である。当初は現在地からやや離れた「金剛寺畑」と呼ばれる地に創建されたが、戦乱や災害を経て江戸時代の初期に現在地へ移転したと伝わる。

中興の祖は寛永年間(1624〜1645年)に活躍した秀尊法印であり、この時代に寺号を「金剛寺」と改め、堂宇を整備して寺勢を高めた。江戸期の金剛寺は、近隣の市場村を中心に信仰を集め、村民の祈願所として地域に根づいた。境内にはかつて鐘楼や多くの石仏が立ち並び、寺子屋としての機能も持っていたと伝わる。明治以降は真言宗智山派に属し、京都の総本山・智積院を本山と仰ぎ、鶴見周辺における真言密教の拠点として現在まで受け継がれてきた。

しかし、近代には度重なる災禍に見舞われた。昭和の戦時中、鶴見区一帯は空襲により甚大な被害を受け、金剛寺も例外ではなかった。旧本堂は焼失したが、戦後に檀信徒の尽力によって再建され、現在の堂宇はその時の再建を基に改修されたものである。本堂は瓦屋根に真言宗特有の密教装飾を備え、中央の須弥壇に大日如来坐像を安置する。堂内には弘法大師像や不動明王像も祀られ、訪れる者に深い静けさと厳粛な気配を感じさせる。

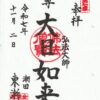

金剛寺はまた、複数の巡礼霊場の札所としても知られている。玉川八十八ヶ所霊場の第十一番札所、東国八十八ヶ所霊場の第十番札所、そして東海三十三観音霊場の第九番札所として、古くから巡礼者が足を運んできた。江戸時代には関東一円で霊場巡りが盛んであり、金剛寺はその中核的な寺院の一つとして発展した。今日でも御朱印を求めて訪れる参拝者が絶えず、寺務所では書き置きや直書きの御朱印が授与されている。

境内はよく整備され、石畳の参道を進むと山門越しに本堂の屋根が見える。両脇には六地蔵尊や馬頭観音の石塔が並び、古き信仰の名残を伝えている。境内の一角には庚申塔や供養塔があり、江戸期の庶民信仰を今に伝える貴重な史跡となっている。春には桜、秋には紅葉が彩り、都市部にありながら季節の変化を感じられる安らぎの場所でもある。

アクセスは京急本線「鶴見市場駅」から徒歩約7分、またはJR鶴見駅から徒歩約15分。旧東海道沿いに位置しているため、街道散策の途中に立ち寄る人も多い。近隣には潮田神社や東漸寺など歴史ある寺社が点在し、金剛寺を中心とした「鶴見古寺めぐり」は地元でも人気の散策コースとなっている。

光明山遍照院金剛寺は、平安の創建以来、戦乱や災害を幾度となく乗り越え、地域の人々の祈りと共に生き続けてきた寺院である。鶴見の町の歴史を静かに見守りながら、今もなお真言密教の教えと安らぎを伝える、横浜屈指の古刹である。

●参拝記

鶴見川沿いにあり、旧東海道沿いでもある場所。

東海道を歩いている人が昔はよく立ち寄ったのであろうと想像できる。

きれいに整備された良いお寺でした。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング