2025年11月2日

●紹介文(ChatGPTより)

金澤山福泉寺円能院(きんたくざん・ふくせんじ・えんのういん)は、神奈川県川崎市川崎区小田一丁目に所在する真言宗智山派の古刹である。京都東山の智積院を総本山とし、山号を金澤山、院号を円能院、寺号を福泉寺と称する。現在は都市化が進む住宅街の中にありながら、静かな境内には歴史の重みを今に伝える石仏や板碑が点在し、地域信仰の中心として人々に親しまれている。創建の正確な年代は不明だが、伝承によれば平安時代中期の天暦から康保年間(九四六〜九六七年)頃に遡るとされ、川崎地域でも屈指の古刹といえる。江戸時代にはすでに寺院として確立しており、寛永十年(1633年)の記録には法印秀盛の名が見えることから、この頃には福泉寺円能院として整備されていたことがうかがえる。また、寛永から寛文年間(1624〜1673年)には再興が行われ、文政六年(1823年)には近隣の大寺から住職を迎えて寺勢を整えたと伝わる。

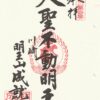

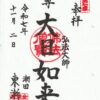

本尊は木造大日如来座像で、円能院の信仰の中心に位置している。このほか境内には弘法大師像や薬師如来立像なども安置され、真言宗特有の密教的荘厳さを感じさせる。また、寛永十三年(1636年)作と伝わる「賢海禅師地蔵尊」は、旅立ちや交通安全を祈る地蔵として信仰を集め、現在も地域の人々から篤く崇敬されている。山門には嘉永二年(1849年)の銘をもつ「圓能院」の額が掲げられており、戦災を免れた貴重な江戸建築の遺構として川崎市の資料にも記録されている。

円能院はまた、巡礼の札所としても広く知られる。玉川八十八ヶ所霊場の第六番札所、東国八十八ヶ所霊場の第五番札所、さらに東海三十三観音霊場の第六番札所にあたり、四国霊場を模した江戸・関東の巡礼文化の一端を今に伝えている。御朱印を求める参拝者も多く、寺院の規模こそ大きくないものの、その宗教的・歴史的価値は極めて高い。

境内は静寂で整えられ、春の桜、夏の青葉、秋の紅葉と季節ごとに異なる趣を見せる。都市部の喧騒を離れた一角に、古き良き寺院の面影を残す姿は訪れる人々の心を和ませる。特に木造大日如来像は、川崎市の文化財調査でも重要な仏像として記録されており、平安以来の真言密教信仰の流れをうかがわせる存在である。

アクセスはJR南武線「川崎新町駅」から徒歩約五分と至便で、交通の便もよい。境内には近隣住民の供養塔や六地蔵が並び、地域共同体と共に歩んできた寺院であることを感じさせる。また、女性巡礼者による四国遍路奉納像が残るなど、古くから信仰の広がりを示す史料もあり、信仰と民間信心の交わる場としても貴重である。

円能院は、川崎の町が港湾都市として発展する以前からこの地を見守ってきた寺院であり、今も地域の人々の心の拠り所として生き続けている。古代から中世、近世、そして現代へと受け継がれてきた祈りの記憶を今に伝える、まさに川崎を代表する由緒ある真言寺院である。

●参拝記

立派なお寺でした。

しっかりと整っていて、気持ちが良いです。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング