■城名

山中氏館(やまなかしやかた)

■別名

山中左衛門館、山中氏屋敷

■所在地

山梨県南都留郡山中湖村山中字御所

■見ごたえ

★★

■築城年

室町時代

■築城者

山中氏?

■主な城主

山中氏

■城分類

平城

■遺構

曲輪、土塁

■歴史(ChatGPTより)

山中氏館は、甲斐国の富士北麓地域に勢力を持った土豪・山中氏の居館跡と伝えられる館城です。『甲斐国志』によれば「湖水ノ西ニアリ。広サ四段余。四方石垣ニシテ、其外ハ堀ヲ深クシ、南面ヲ表門卜云。築地ハ其ママ存セリ」と記されており、その規模は約四段(およそ四千平方メートル強)に及び、四方を石垣で囲み、さらに深い堀を巡らす堅固な構えを備えていたことがわかります。正門は南に開かれ、築地塀も設けられており、戦国期における方形館の典型的な姿を示していました。しかし現在は国道138号線西側の市街地化が進み、往時の姿を伝える遺構はほとんど残されていません。

山中氏の活動については、『妙法寺記』にその名が見えます。大永七年(1527)の記事に「立正寺ノ旦方山中太良左衛門」とあり、地域寺院の檀越として信仰活動を支えたことが記されています。さらに遡ると、明応三年(1494)の合戦記事には「武田彦八郎殿負ケ玉フ…山中打死ナリ」とあり、山中氏の一族が戦闘に参加し、討死した事実が確認されます。このことから、彼らは少なくとも十五世紀末には甲斐武田氏の合戦に関わる在地勢力であったと考えられます。

富士北麓は甲斐と駿河の国境に位置し、軍事的にも交通的にも戦略性の高い地域でした。そのため、この地に根を張る山中氏のような土豪は、戦国大名にとって国境防衛や地域支配において重要な役割を担っていたと推測されます。武田氏の滅亡後、天正十年(1582)以降には山中一族の一部が山梨市下神内川において四百三十七石を領していたことが伝わり、近世初期においてもなお武士として存続していたことがうかがえます。

以上のように山中氏館は、甲斐国の地域土豪である山中氏の拠点として築かれ、戦国期における甲駿国境の防衛と地域社会において一定の存在感を示していました。現在遺構は失われていますが、『甲斐国志』や『妙法寺記』といった文献によって、その姿や一族の動向を知ることができる貴重な歴史的拠点といえます。

■場所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■城巡り記録

2025年9月21日

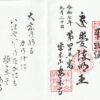

山中氏の館があった場所は、今は浅間神社。

立派な木々の間の参道を通って階段を登ります。

山中湖のそばに立派な神社がありました。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング

コメント

[…] 「山中氏館」116城目@日本の城 #山梨県 – ご機嫌なお城巡り■城名 山中氏館(やまなかしやかた) ■別名 山中左衛門館、山中氏屋敷 ■所在地 山梨県南都留郡山中湖村山中字御所 ■見 […]