■城名

小菅城(こすげじょう)

■別名

小菅砦、天神山城

■所在地

山梨県北都留郡小菅村川久保

■見ごたえ

★★★

■築城年

室町時代前期

■築城者

小菅信景

■主な城主

小菅氏

■城分類

山城

■遺構

曲輪、堀切、虎口

■歴史(ChatGPTより)

小菅城(こすげじょう)は、現在の山梨県大月市に位置する山城で、戦国時代における武田氏と関東勢力の攻防に深く関わった拠点です。城の築城年代は明確ではありませんが、南北朝時代からこの地を支配していた小山田氏の一族が拠点としたと考えられています。小山田氏は甲斐源氏の流れを汲む名族で、後に武田信虎・信玄に仕えて重臣として活躍しました。小菅城は、桂川の上流域にあたり、甲斐国と武蔵国・相模国を結ぶ交通の要地を押さえる位置に築かれており、その戦略的重要性は高いものでした。

戦国時代に入ると、武田氏は甲斐を基盤として勢力を拡大し、東方進出のために小菅城を拠点として利用しました。特に、武田信玄が関東管領上杉憲政や北条氏と対峙する際、小菅城は最前線に近い城として重要視されました。小山田信茂などの一族が守将を務め、武蔵方面へ出兵する際の兵站拠点や防衛線として機能したのです。また、城の立地は急峻な山地に築かれ、天然の要害としての防御力を発揮しました。

天正10年(1582年)、武田氏が織田・徳川連合軍によって滅亡すると、小菅城もその支配を失いました。その後、甲斐一国は織田家臣の河尻秀隆が統治しましたが、本能寺の変によって織田政権が崩壊すると状況は一変します。小菅城も例外ではなく、地域の軍事的役割を失い、やがて廃城となったと考えられます。江戸時代以降には城郭としての利用はなく、周辺は農村地帯として存続しました。

現在、小菅城跡は遺構として、曲輪跡や堀切、土塁などが確認でき、往時の山城の姿を偲ぶことができます。大月市の山中にひっそりと残るこの城は、戦国時代における甲斐と関東をめぐる争乱の歴史を物語る重要な文化遺産となっています。地元ではハイキングコースとしても整備され、歴史と自然をあわせて楽しめる場として親しまれています。”

■場所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■城巡り記録

2025年9月8日

多摩川の源流小菅村に行ったので、せっかくならと小菅城に訪れました。

山城ですが入り口が分かりにくいです。

保育園の隣に細い階段があり、こちらが登山口でした。

しかし、あまり人が来ないのか、結構草が生い茂っていて、蜘蛛の巣もすごいです。

勾配は結構急なのですが、それほど高い山ではなく、道はしっかりと整備されています。

折り返し道を登ると10分程度で本丸へ。

手前には曲輪や石段があります。

石段は本丸の手前だけ整備されていますが、当時のもののような感じがしました。

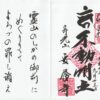

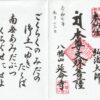

本丸には祠だけですが、案内板もあります。

あまり人は来ないと思いますが、道の駅こすげに来た際には近いので訪れるのに良い場所かなと思います。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング