2025年11月2日

●紹介文(ChatGPTより)

金剛山金剛院平間寺(川崎大師)は、神奈川県川崎市川崎区大師町にある真言宗智山派の大本山である。一般には「川崎大師」の名で知られ、厄除け祈願の霊場として全国にその名を馳せている。寺の正式名称は、山号を「金剛山」、院号を「金剛院」、寺号を「平間寺」といい、これらを合わせて「金剛山金剛院平間寺」と称する。この名称は、真言密教の根本理念を象徴する「金剛界」の思想を示すとともに、平間寺創建の由来を伝えるものでもある。

その起源は平安時代末期、大治三年(1128)に遡る。武士の平間兼乗(ひらまかねのり)は、かつて源氏への忠義ゆえに流罪となり、のちに罪を赦されて武蔵国の平間村に隠棲していた。ある夜、夢に弘法大師空海が現れ、「海中に我が像が沈む。これを拾い上げ、供養せよ」と告げたという。兼乗は夢告に従い、海中から弘法大師像を引き上げて祀った。これに感銘を受けた高野山の尊賢上人が下向し、兼乗の篤信をもとに寺を建立したのが平間寺の始まりである。

本尊は「厄除弘法大師」と呼ばれ、人々の災厄を祓う守護仏として信仰されている。寺のご本尊である大師像は開創以来、秘仏として非公開とされており、信仰の対象は常に「大師の霊徳そのもの」として広く人々の心を集めてきた。鎌倉時代には源頼朝の帰依を受け、江戸期には徳川幕府の庇護を得て大きく発展した。

近代以降も、平間寺は「厄除けの大師」として全国的な信仰を保ち続けている。特に正月三が日の初詣には毎年数百万人が参拝し、成田山新勝寺、明治神宮と並んで日本三大初詣寺社の一つに数えられる。境内では真言密教の伝統的な護摩供が厳修され、炎の中に人々の願いを託す儀式は今も変わらず続いている。

建築面でも見どころが多く、大本堂をはじめ八角五重塔、経蔵、光明殿などが整然と配置され、現代的な都市寺院としての調和を見せる。また、境内には薬師堂や不動堂、身代わり地蔵などの諸堂が点在し、参拝者はそれぞれの信仰に応じた祈願を行うことができる。

さらに、平間寺は真言宗智山派の大本山として、京都の智積院と並び、関東における密教弘法の中心地となっている。護摩修行、写経、声明(しょうみょう)など、古来の修法を現代にも伝える一方、地域文化や教育活動にも力を入れ、心の拠りどころとしての役割を果たしている。

金剛山金剛院平間寺は、創建から九百年を超える歴史を持ちながら、今もなお人々の願いと祈りを受け止め続ける大師信仰の中心である。山号・院号・寺号のいずれにも「金剛」の名を冠するその姿は、空海の教えに通じる「揺るがぬ智慧」と「慈悲の光」を象徴しているのである。

●参拝記

玉川八十八か所巡りの1番は平間寺。

川崎大師です。

有名なお寺です。

こちらで玉川八十八か所の台帳をいただけます。

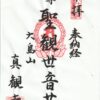

台帳の中には平間寺の御朱印もすでに収められていて、御朱印料を納めようとしたら200円とのこと。

2回聞き直してしまいました。

御朱印の台帳と平間寺の御朱印が含んで200円。

最初のお寺だからでしょうか。

玉川八十八か所はあまり盛んにおこなわれていないと聞いていたのですが、なんでしょうか。

もっと流行ってもよさそうな気がしてきました。

とりあえず、本日は足慣らしに2時間で行けるところまで行ってみようと思います。

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング